ГК «ИнтерСтрой» поздравила ветеранов с Днем защитника..

День защитника Отечества – один из самых значимых и глубоко почитаемых праздников нашей страны. В нем – сила истории, память о великом подвиге и... Полностью

День защитника Отечества – один из самых значимых и глубоко почитаемых праздников нашей страны. В нем – сила истории, память о великом подвиге и... Полностью

Медиaисточник: Управления МВД России по г. Севастополю Севастополь, 23 февраля. В Севастополе сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции... Полностью

Республика Крым, 23 февраля. В ночь с 22 на 23 февраля дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотных... Полностью

Республика Крым, 22 февраля. 61-летний житель Симферольского района стал жертвой интернет-мошенников, когда попытался приобрести автомобиль... Полностью

Севастополь, 21 февраля. В Севастополе сотрудники отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Балаклавскому району по... Полностью

Медиaисточник: Главное управление МЧС России по Республике Крым Республика Крым, 22 февраля. По состоянию на 22 февраля 2026 года в Крыму... Полностью

Севастополь, 21 февраля. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте смертельного... Полностью

Симферополь, 21 февраля. В Симферопольском районе сотрудники Госавтоинспекции во время рейдовых мероприятий выявили грубое нарушение Правил дорожного... Полностью

Севастополь, 21 февраля. 22 февраля в Севастополе на территории Свято-Владимирского собора, где расположена усыпальница адмиралов, пройдет... Полностью

Симферополь, 19 февраля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о намерении обратиться к депутатам городских советов Евпатории, Керчи, Феодосии... Полностью

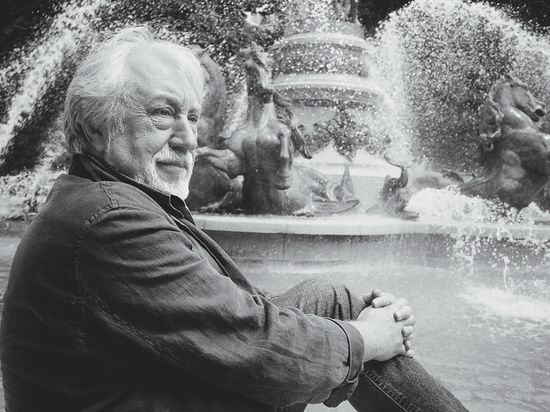

Ныне живущий классик русской поэзии Юрий Кублановский родился 30 апреля 1947 года в Рыбинске — втором по величине городе Ярославской области. В середине 60-х, будучи студентом истфака МГУ, он вместе с Леонидом Губановым и Владимиром Алейниковым вошел в организованное ими неформальное объединение «СМОГ» (Смелость. Мысль. Образ. Глубина), противопоставленное официальной литературе. Публиковался в неподцензурных изданиях — «Континент», «Метрополь» (изданную в Америке книгу «Избранное» составлял Бродский), работал в музее на Соловках. Заступался за Солженицына — и сам был вынужден покинуть СССР в 1982 году, после обыска и угрозы ареста. Но, оказавшись в эмиграции, Кублановский думал о возвращении на родину и сделал это, как только вера в перемены стала достаточно прочной — в 1990 году, за год до развала Союза. Уже в новой России жил в Переделкине, заведовал в журнале «Новый мир» отделом публицистики, а затем — поэзии. И все эти годы создавал образцовые произведения как поэт, публицист и критик. Пользуясь знаковой датой, корреспондент «МК» побеседовал с юбиляром.

— Юрий Михайлович, расскажите о начале вашего творческого пути.

— Я принадлежу к поэтам первого — если говорить о дате рождения — послевоенного поколения. До нас гремели поэты-шестидесятники, можно сказать, даже изменившие общую картину советской литературы за счет гораздо большей, чем была у соцреалистов, свободы самовыражения. Но идеологически они все-таки оставались в советском идейном поле, несмотря на разгром, устроенный им Хрущевым в 1963 году. Каждый из них потом искупал свою «вину» идеологическими стихами. Моя же политическая плеяда стала плеядой самиздатчиков. Наши стихи выглядели так: бледная машинопись на папиросной бумаге. Впрочем, самиздатом были тогда и Мандельштам, и Гумилев, и Ходасевич. То, что стоит теперь на полке каждого культурного человека, — все было самиздатом.

Конечно, наши тиражи были в сотни раз меньше — зато мы были совершенно свободны от дани, которую платили режиму шестидесятники. Но где-то в середине 70-х я понял, что отказ от типографского исполнения литературного слова начинает меня дезориентировать. Я не понимал, что уже сделано, к чему стремиться. Тогда я собрал, как мне казалось, лучшее из написанного и, пользуясь диссидентским каналом, переправил Бродскому в США. Это был толстый «гросбух» в коричневом коленкоре. Вскоре Бродский сообщил по одному из западных голосов, что готовит мою книгу. В это время Василий Аксенов гостил со своей мамой в Штатах. Бродский рассказал ему обо мне. Когда Аксенов вернулся, у него и еще нескольких молодых прозаиков возникла идея неподцензурного альманаха. Они назвали его «МетрОполь». Это была встреча шестидесятников с нами — независимыми поэтами самиздата. Разумеется, встреча неожиданная, но, как оказалось, плодотворная.

Тогда я познакомился с советскими литераторами старшего поколения: Искандером, Битовым, Семеном Липкиным и Инной Лиснянской. А еще с Высоцким, которого вся страна знала как барда, а он оказался сильным и необычным поэтом.

— В отрочестве вы занимались изобразительным искусством. Но возможно ли соединить в единое целое поэзию и художество?

— Не знаю, мне, во всяком случае, это не удалось. Лет с 12 я рисовал, писал акварельные этюды, но как только накатила поэзия, сразу рисовать разучился. Хотя визуальные зрительные впечатления навсегда остались одной из главных черт в моей поэтике. Природы как таковой у меня не меньше, пожалуй, чем у Бунина или Фета.

— По окончании искусствоведческого отделения МГУ вы уехали работать экскурсоводом на Соловки. Что вас на это подвигло?

— Однажды я зашел в гости к своим друзьям-математикам и у них увидел фотопортрет какого-то необычного человека — словно это была другая человеческая порода, чем советские люди вокруг меня. Хозяева объяснили мне, что это мыслитель и священник Павел Флоренский и что он был расстрелян на Соловках. Так я впервые услышал это легендарное слово — ведь история ГУЛАГа была для нас за семью замками. И вот, окончив университет, имея достаточно свободную профессию экскурсовода, я решился поехать в Соловецкий музей. Тогда Соловки были еще с решетками на окнах братских келий, с глазками в дверях. В общем, после суровой полярной зимы я вернулся в Москву уже другим человеком, человеком, обогащенным пониманием, что же такое была советская власть начиная с первых лет своего существования, отнюдь не только с 1937 года. Соловки дали мне и моей поэзии новую глубину. Я бы даже так сказал: настоящесть.

— 1982 год стал для вас роковым. Вам пришлось уехать. Насколько реально было тогда загреметь в лагерь?

— Мне пришлось уехать за границу после многочисленных публикаций на Западе. На Лубянке мне предложили отъезд, а я не стал искушать судьбу.

Как раскрепощалась здесь литературная, в частности, жизнь, я наблюдал на расстоянии — из Европы. А как только толстые журналы опубликовали мои стихи — сразу вернулся, поскольку я потерял тем самым статус политэмигранта. А становиться эмигрантом, так сказать, экономическим я не хотел — не та профессия. И лет 10 вообще не ездил на Запад. Я так хорошо уже его знал, что мне намного важнее было то, что происходит на родине. То есть в те годы многие литераторы устремились туда, а я — обратно. В январе 1990-го я уже был в Москве, сразу поехал в родной Рыбинск. Среди друзей, старших по возрасту, жил там знаменитый во всей нашей области основатель джазового ансамбля Аркадий Шацкий. Все было необычно: он поставил мне ораторию на стихи Анны Ахматовой, пела его дочка. До этого ахматовский «Реквием» я знал только по самиздату. В общем, помня советскую власть, я теперь не уставал удивляться. Спустя какое-то время Сергей Залыгин пригласил меня заведовать отделом публицистики в его журнале «Новый мир». Так началась другая жизнь — тяжелейшая криминальная революция, потом медленное — длящееся по сегодня — восстановление. Только уже в новом веке я побывал снова в Европе, но она была уже совсем не та, что когда-то. Волны эмигрантов загрязнили и изменили ее…

— Вы вернулись в 90-м году. Можно ли считать, что Солженицын, возвращаясь на 3 года позднее, имел в виду и вашу судьбу?

— Солженицын всегда верил, что вернется. Старые эмигранты крутили у виска пальцем, а он оказался прав! Еще в Вену прислал мне письмо, где предрек, что через 8 лет я вернусь в Россию. Угадал год в год! Александр Солженицын всегда твердо шел своею дорогой, дорогой русского классика, оказавшегося волею судеб в страшных условиях XX века.

— Скажите, как, по-вашему, можно ли было, не разрушая основ советского государства, бережно его трансформировать в лучшую сторону?

— Для меня это вопрос, решать который я никак не берусь. Скажу только, что я убежденный противник революционных методов изменения социальной жизни. Нынешние «цветные революции», да и те, которые были прежде, прямо скажу, мне омерзительны. Я за медленный благородный эволюционный путь развития. И в эмиграции я работал прежде всего не на политическое, а на культурное освобождение родины от чуждой ей материалистической идеологии. Любопытно, что на «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ — иностранным агентом) я вел передачу «Вера и Слово», и однажды шеф сделал мне строгое замечание, что, мол, мои передачи просветительские, а надо быть жестче и политичней. Смешно, что через полгода он бежал в СССР, так как оказался внедренным на радиостанцию советским шпионом.

— Сейчас в России модно вспоминать СССР с ностальгией. Какой опыт мы можем позаимствовать у канувшего в Лету государства?

— За каждой революцией — как показывает история — всегда следует период реставрации. Сейчас у нас как раз, видимо, он. Но, конечно, не хочется, чтобы мы наступали на прежние советские грабли. Либеральный консерватизм — вот та идеология, которой я придерживаюсь: свобода, твердо ограниченная культурной и национальной традицией. Таким я вижу завтрашний день России. И нынешней западной «трансгендерной» цивилизации нас не съесть.

СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ ЧИТАТЬ

Эксперт по аукционным делам Михаил Давыдов ответил на вопрос, почему не получилось продать бронзовую посмертную маску Владимира Высоцкого. Ценителей таланта легендарного артиста искали не в том месте. ...... Подробнее

Эксперт по аукционным делам Михаил Давыдов ответил на вопрос, почему не получилось продать бронзовую посмертную маску Владимира Высоцкого. Ценителей таланта легендарного артиста искали не в том месте. ...... Подробнее

Бессмертный джаз-оркестр звучит снова: в стенах Музея Победы наПоклонной горе теперь хранится картина, навсегда увековечившая память о джазовых музыкантов, погибших во время Великой Отечественной войны...... Подробнее

Бессмертный джаз-оркестр звучит снова: в стенах Музея Победы наПоклонной горе теперь хранится картина, навсегда увековечившая память о джазовых музыкантов, погибших во время Великой Отечественной войны...... Подробнее

В программе 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку», проходящего в Санкт-Петербурге, представлены фильмы, которые отправляют их героев и зрителей в область сновидений или воспоминаний,...... Подробнее

В программе 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку», проходящего в Санкт-Петербурге, представлены фильмы, которые отправляют их героев и зрителей в область сновидений или воспоминаний,...... Подробнее

СЕГОДНЯ БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО

Портал "Политический Эксперт" — новости популярных телеканалов онлайн - интервью, репортажи, фото и видео, новости Москвы и регионов России, новости экономики, погода, YouTube и не только все на одном... Подробнее

Портал "Политический Эксперт" — новости популярных телеканалов онлайн - интервью, репортажи, фото и видео, новости Москвы и регионов России, новости экономики, погода, YouTube и не только все на одном... Подробнее

12 ноября — день рождения одного из самых талантливых и харизматичных писателей Юрия Полякова. Дар рассказчика — у него в крови. Он пишет как дышит. Читатели любят его повести и романы за искрометный юмор,...... Подробнее

12 ноября — день рождения одного из самых талантливых и харизматичных писателей Юрия Полякова. Дар рассказчика — у него в крови. Он пишет как дышит. Читатели любят его повести и романы за искрометный юмор,...... Подробнее

Год назад на Берлинском кинофестивале состоялась премьера дебютного фильма «Мальчик русский» Александра Золотухина – выпускника мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике...... Подробнее

Год назад на Берлинском кинофестивале состоялась премьера дебютного фильма «Мальчик русский» Александра Золотухина – выпускника мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике...... Подробнее

Комментарии